英語が得意だったわけじゃない。留学経験もなかった。

それでも、僕の人生は“英語”をきっかけに大きく動き出した。

理系から文系へ、安定から挑戦へ。何度も迷い、何度も決断した。

これは、そんな僕の“英語人生”の軌跡。

もしあなたが今、何かに迷っているなら、きっとヒントになるはず。

小倉英会話カフェ&スクール代表の中野 大河です。

2024年6月にオーストラリアから日本に帰国してから、気づけばもうすぐ1年が経とうとしています。

このタイミングで、自分がどんな思いで今の仕事をしているのか、そしてここに至るまでどんな道のりがあったのかを記録として残しておきたいと思いました。

遡ること約12年前、僕は福岡大学 理学部 応用数学科に在籍していました。

当時は「数学が得意だし、将来は数学の先生になれたらいいかな」くらいの気持ちで、のんびりと学生生活を送っていました。

ある日、大学内に先生や学生が英語で自由に話せるスペースがあると聞き、興味本位で行ってみたのが、英語との本格的な出会いです。

実はそれが、今の「英会話カフェ」につながる原点でした。

当時の僕の英語力はというと、

「英会話はほとんどできないけど、英単語はちょっとだけ自信がある」そんなレベルでした。

高校時代に「ボキャブラリーコンテスト」という大会があって、そこで英単語を覚える楽しさにハマった経験があったからです。

そんな僕が、英会話カフェに通い始める直前に受けた初めてのTOEICスコアがこちらです。

TOEIC500点。

TOEICは990点満点のテストなので、英語を少し勉強したことがある人にとっては、特別高くもなく低くもない、いわゆる“普通”のスコアでした。この英語力で英会話カフェに通い始めたわけですが、当時の僕は「TOEICの点数を上げよう」なんて意識はまったくなく、ただ純粋に楽しみたくて通っていました。

とはいえ、通い始めた頃はこんなふうに感じることが多かったです。

「え?なんでこんなに言ってることがわからないんだろう…。

なんで伝えたいことも伝わらないんだろう?

しかもめっちゃ英語喋れる人おるやん…羨ましい。。。」

まわりを見渡せば、流暢に話しているのは“英語科の学生”や“留学経験のある学生”たち。

「ああ、なるほど。そういうことか」とどこか納得しつつ、理系である自分には授業でも英語を使う機会がほとんどなく、英会話カフェ以外では英語に触れる時間をなかなか作れない現実にもどかしさを感じていました。

でも、そんな僕にも少しずつ変化が訪れます。英会話カフェに通い続けて約1年後、何気なく受けたTOEICのスコアに、思わず自分が一番驚きました。

TOEIC795点!?

英会話カフェに通い始めてからわずか1年で、まさかの約300点アップ。

「え、なにかの間違いじゃないの?」と思ったほどで、自分自身が一番びっくりしました。

英語の成績でこれほどの変化を経験したのは初めてで、まるで“チート”でも使ったかのような感覚でしたが、もちろんそんな裏技はありません。

この出来事をきっかけに、「どうしてこんなに伸びたんだろう?」と、自分の英語学習を振り返るようになりました。

まず思い当たったのが、リスニング力の向上でした。

英会話カフェでは本当はもっと話したかったのですが、当時の自分にはまだ伝えたいことを英語にする力がなく、自然と“聞く専門”になることが多かったんです。

でも、ただ黙って聞いているだけではなく、「この人は何を言っているんだろう?」と考えながら、必死で耳を傾けていた気がします。最初は全然わからなくて悔しい思いもしましたが、それでも通い続けて、半年ほど経った頃には少しずつ英語が“音”としてではなく、“意味”として入ってくる瞬間が増えてきました。

その変化とともに、会話にも少しずつ参加できるようになっていきました。

「スピーキング力」と聞くと“話す力”にばかり注目しがちですが、実はリスニング力が上がることで、人の話が理解でき、自信を持って言葉を返せるようになる。その実感が、今ではとても大きかったなと思います。

ただ、英語が少しずつ話せるようになってきたとはいえ、やっぱり恥ずかしい失敗もたくさん経験しました。

たとえば、ある日、僕が間違った発音で単語を話してしまったときのこと。

外国人の先生がやさしく「それはこうやって発音するんだよ」と教えてくれたのですが、周りの日本人の学生の目がなんだか気になってしまって…

「こんな簡単な単語、きっとみんなちゃんと発音できるよな…。自分だけ恥ずかしいな…」と、心の中で落ち込んでいました。

今振り返れば、誰だって失敗するし、恥をかくのが当たり前。

間違えることを恐れずに挑戦することこそが、語学の上達に必要なことだとよくわかります。

でも当時の僕は、まだその感覚をうまく受け入れられず、内心葛藤だらけだった気がします。

それでも、毎週のように英会話カフェに通い、もがきながらも続けた1年間。

気づけば英会話も少しずつできるようになり、TOEICのスコアまで劇的に上がっていて──

そのことが本当に嬉しくて、自分の中で大きな自信になりました。

そして時は流れ、大学3年生になった頃。

僕はある問題に直面します。単位が足りず、留年の危機に陥ったのです。

実は、高校時代からずっと英語が好きで、本当は英語系の学部に進学したいという気持ちがありました。

でも当時、周囲から「理系の方が就職に有利だよ」と勧められ、悩んだ末に数学の道を選んでいました。

そんな背景もあって、大学生活の中でもどこか気持ちが定まらず、数学の勉強に身が入りきらなかったのかもしれません。

ただその一方で、英会話カフェには3年間ずっと通い続けていて、英語を話す楽しさや、もっと広い世界で働きたいという想いはどんどん大きくなっていった時期でもありました。

そんなふうに、英語への想いがどんどん強くなっていた頃。

自分の将来について真剣に考える中で、ある選択肢が目に留まりました。

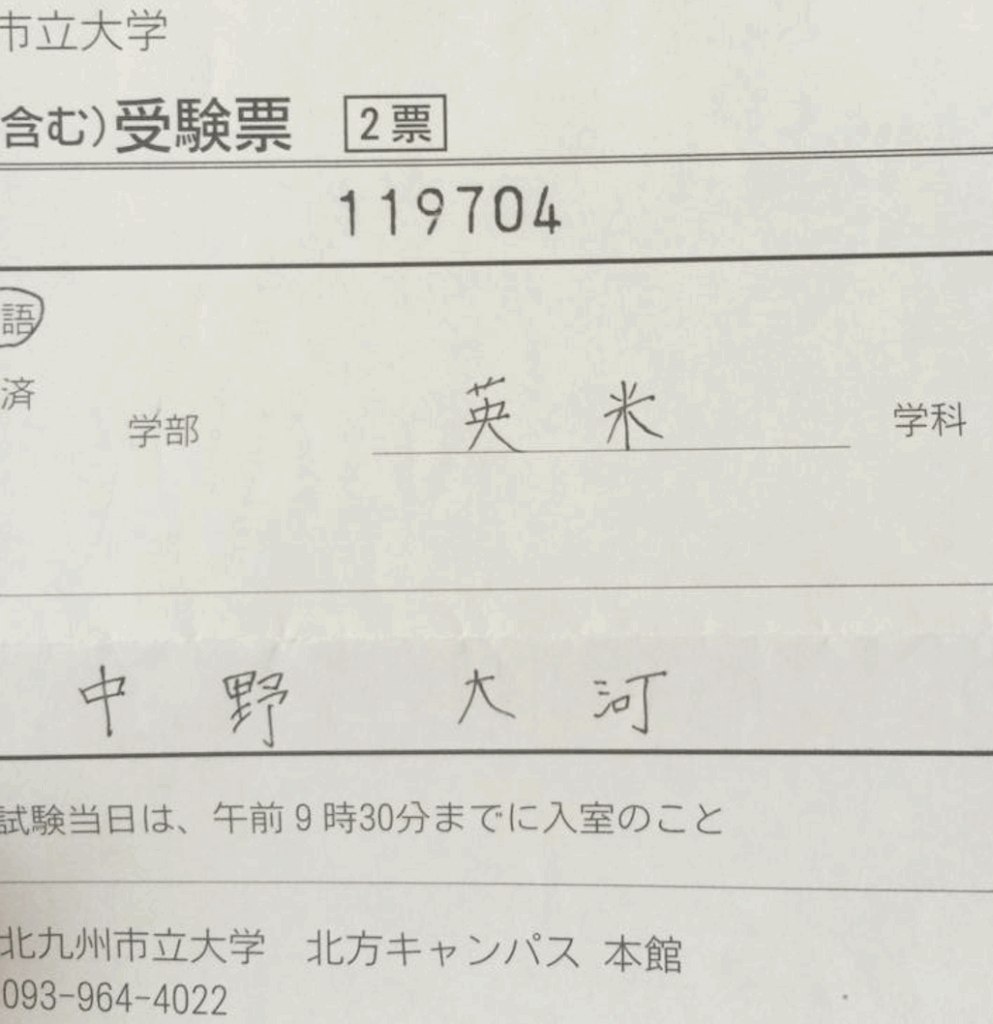

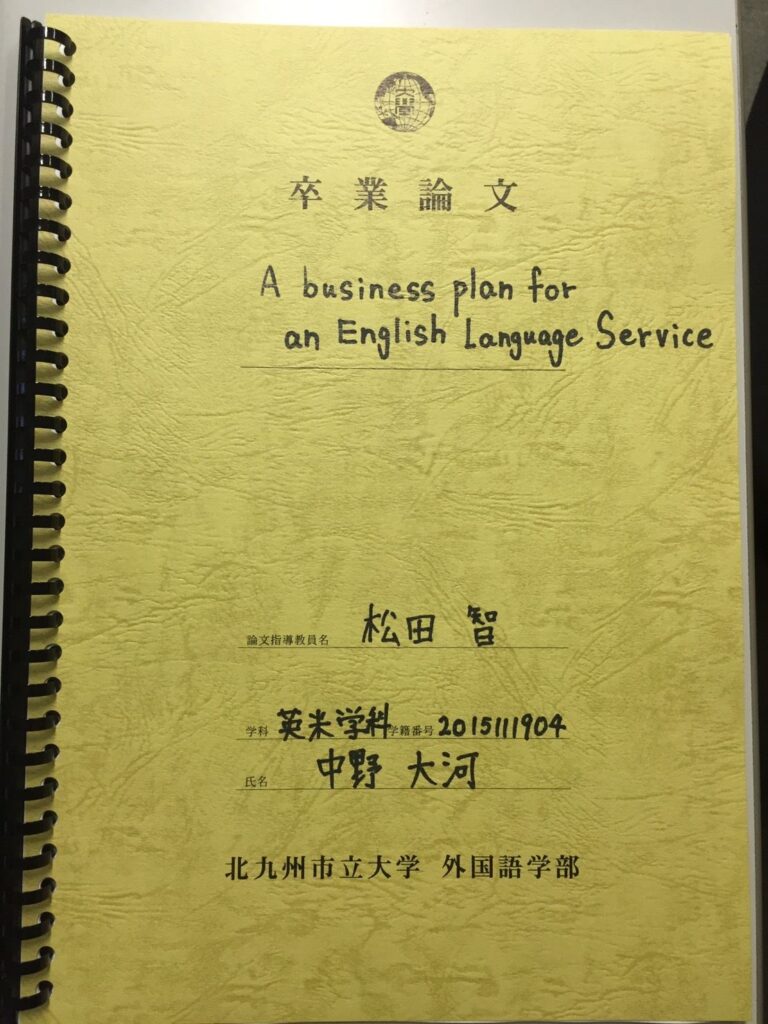

それが「北九州市立大学 外国語学部 英米学科への編入試験」でした。

私立の福岡大学に3年間通わせてもらっていたという思いもあり、これ以上、親に金銭的な負担はかけたくないという気持ちがありました。でも北九州市立大学であれば“市立”なので学費は抑えられるし、編入であれば1年生からやり直す必要もない。 それなら、もう一度挑戦してみたい──そう思うようになっていきました。

ただ、編入試験のことを両親に話すと、返ってきたのは当然の「大反対」。

それも無理はありません。

理系で就職に有利とされる大学に3年も通い、あと1年で卒業というタイミングで「やっぱり違う道に行きたい」と言い出す息子を、僕が親でもきっと不安に思うだろうなと思います。

それでも何度も話し合い、想いを伝え続けた結果、両親からはこんな言葉をもらいました。

「英語学科は難関だし、受かる可能性も低い。…でも受けるだけなら別にいいよ。」

こうして、僕の本気の挑戦が始まりました。

本格的に勉強を始めたのは試験の6ヶ月前。

まずは過去問に目を通してみたのですが、そこにあったのは英字新聞のような難解な英文と、それを要約するという問題…。

「こんなの、無理やん…」と思いました。でも、それを乗り越えなければ、自分が思い描く未来には絶対にたどり着けない。そう感じて、腹を括って猛勉強に取り組み始めました。

そして迎えた本番。

それなりに準備はしてきたつもりでしたが、自信は正直あまりありませんでした。

それでも、なんとか解答用紙を最後まで埋めることができ、「やれることはやった」と自分に言い聞かせました。

そして、続く面接。

ここで、まさかの出来事が起こります。

コンコン、とドアをノックして入室。

面接官は4人──日本人が2人、外国人が2人だったと記憶しています。

緊張しながら「本日はよろしくお願いします」と挨拶したその瞬間、返ってきたのは意外な言葉でした。

「English, please.」

(心の中)「……え!?今、なんて……?」「まさかの英語面接!?」

「そんなの試験要項に書いてなかった気がするし…って、英語学科の編入試験なんだから英語で面接するのが当たり前ってこと!?」

「しまった、全然準備してない…でももうやるしかない!!」

こうして、完全に不意打ちだった“英語での面接”がスタートしました。

でも、今思えばこれはむしろラッキーだったのかもしれません。

というのも、英語面接だと知っていたらきっと緊張しすぎて、うまく話せなかったと思うんです。

準備ゼロだったからこそ、逆に自然体で話すことができました。

何より、普段から英会話カフェで英語を話していたおかげで、伝えたいことを自分の言葉で表現する力が身についていたし、面接官の英語もちゃんと聞き取ることができました。面接中は終始和やかな雰囲気で、気づけばジョークを交わす余裕すらありました。

その後、自分なりに筆記試験を振り返って自己採点してみたのですが、正直、手応えはありませんでした。

「仮に面接が満点でも、筆記の点数が届いてなかったら合格は難しいかもな…」

そんな不安が頭をよぎる中、結果を待つ日々が始まりました。

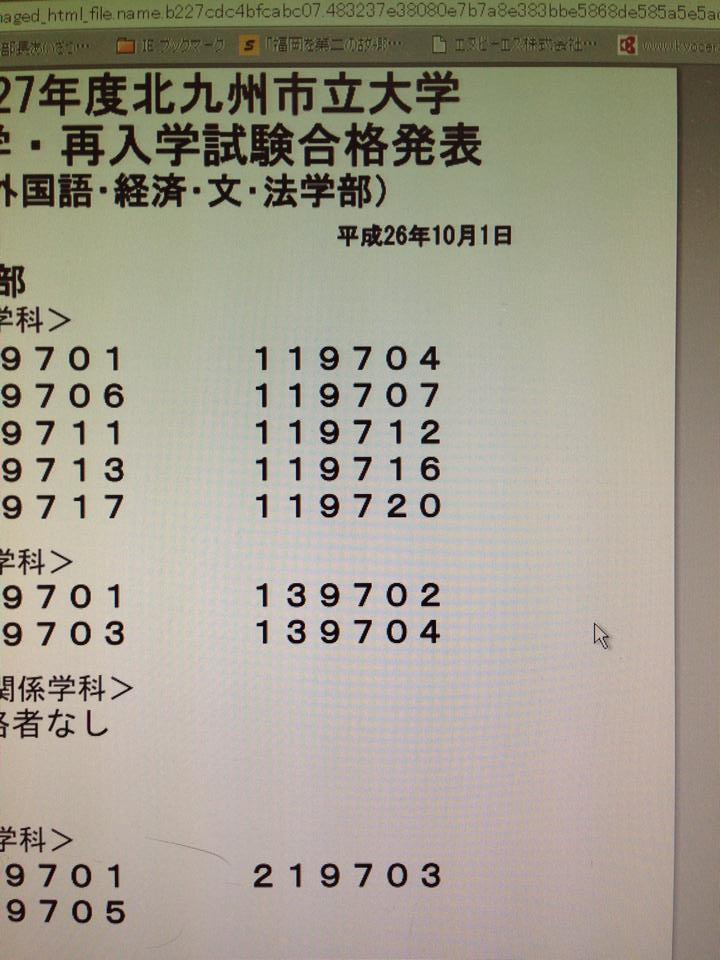

しかし──なんと、結果は奇跡的に「合格」。

信じられない気持ちで通知を受け取りながら、喜びと同時に「本当に自分が?」という驚きもありました。

その後、無事に北九州市立大学に入学し、編入試験で面接官をしてくださった先生とお話しする機会がありました。そこで聞いた話が、今でも忘れられません。

先生はこう話してくださいました。

「あぁ、君ねぇ。よく覚えてるよ。

面接のとき、入ってきて開口一番『本日はよろしくお願いします!』って日本語で挨拶してたよね(笑)

あのとき、私たち面接官の中で思わず笑いが起きたんだよ。正直、最初は“あぁこの子、大丈夫かな…”って思ってた。

でも、実際に話してみたら、君は他の受験生とはちょっと違ったんだよね。

他の子たちは事前に準備された模範的な答えを話していたけど、君は準備がなかった分、心の中から出てきた言葉を、自分の英語で伝えようとしていた。

ネイティブの先生たちも驚いていたよ。『準備してないのにこの自然さはすごい』って。

実はね、君の筆記の点数だけでは合格ラインに届いていなかったんだけど、面接が満点だったから補欠合格に滑り込めたんだよ。」

この言葉を聞いたとき、本当に報われた気がしました。

もちろん運もあったとは思います。でも、それ以上に、愚直に英会話カフェに通い続けてきた経験が、自分を助けてくれたんだと思えた瞬間でもありました。

こうして始まった、僕の編入生としての新たな大学生活。

編入生は全部で8人。話してみると、みんな英語力が高くて驚きました。

帰国子女、長期留学経験者、英語系の専門学校から来た人など、英語を専門に学んできたメンバーばかり。

それに比べて、理系で数学ばかり学んできた僕の英語力は、明らかに一番低かったと思います。

正直、悔しかったです。でも、僕たち全員、それどころではありませんでした。

というのも、僕たちは3年次編入ではありましたが、1年生の授業にも混ざって履修することが多く、慣れない環境に戸惑いながらのスタートでした。

そして何より、“編入生”というちょっと特殊な立場の僕たちが孤立しないように、自然と仲間意識が生まれていたのも救いでした。

また、年齢の離れた1年生の学生たちも、とてもフラットに接してくれて、年上の僕たちにも変な気遣いをせずに接してくれたのは、本当にありがたかったです。

そんな編入生活の中で、ある衝撃的な事実が発覚します。

少しややこしい話になりますが、大切なことなので省略せずにお伝えさせてください。

僕は福岡大学で3年間学び、卒業要件である128単位のうち約100単位を取得していました。

一般的に、大学を編入すると、その一部の単位は新しい大学に引き継がれるのですが──

なんと、引き継がれた単位数はたったの「30単位」だけ。

つまり、残りの「98単位」をわずか2年間で取得しなければならないという、まさに絶望的な状況に追い込まれてしまったのです。

その理由は明確でした。

普通、編入は同じ系統の学部・学科間で行われるのが一般的です。

でも僕の場合は、理学部の応用数学科から、外国語学部の英米学科へというまったく異なる分野への編入だったため、福岡大学で取った多くの単位が新しい専攻には適用されなかったんです。

それでも、もう選択肢は残されていませんでした。

親にこれ以上、学費の負担をかけるわけにはいかない。

そう心に決めた僕は、「2年間で98単位を取り切る」という、誰が見ても無謀に思えるミッションに挑むことを決意しました。

普通なら4年生になる頃にはほとんどの単位は取り終え、あとは卒論や就活に専念する時期です。

でも僕の場合は、4年生になっても授業・課題・テストに追われ、毎日のように図書館にこもって1日8時間近く勉強する生活が続いていました。

今思い返しても、あの2年間は人生で最も勉強した時期だったと思います。

周りの同級生が少しゆったりとした雰囲気で過ごす中、自分だけが必死で机に向かい続ける毎日。

正直しんどかったですが、その分得たものも大きかった──特に、英語力の向上は、自分でも驚くほどでした。

そして無事に、2年間で98単位をすべて取得。

福岡大学に3年間、北九州市立大学に2年間の、合計5年間で無事に卒業することができました。

ちなみに、引き継げなかった単位も含めると、2つの大学で取得した単位は合計200単位近くに(笑)

「一体自分は何がしたかったんだろう?」と自分でもツッコミたくなりますが、人生で無駄な経験は一つもないと、今は心から思っています。😂

ちなみに、北九州市立大学に在籍していた2年間で、下の写真くらいの量の英語の本を読みました。

卒業する頃には、ネイティブが書いた英語の原書を、辞書を引かずに普通に読めるレベルにまで読解力が伸びていたと思います。

一方で、英会話をする機会は以前より減っていたので、スピーキング力は少し鈍っていたかもしれません。

少し話が前後しますが、北九州市立大学に編入して間もなく、アルバイトとして働き始めたのが、小倉北区にあるカフェ&ホステル「タンガテーブル」でした。

(今、僕が英会話カフェを行っている場所でもあります)

当時、タンガテーブルは新しくオープンしたばかりで、僕はオープニングスタッフとして働かせてもらうことになりました。

宿泊部門では海外からの旅行者も多く、英語を使うチャンスにも恵まれ、受付として働きながら英会話の感覚も少しずつ取り戻していきました。

ただ、オープン当初はまだ売上も安定していなかったこともあり、

「このカフェスペース、もっと有効に使えないかな?」と考えたときに思いついたのが──

「英会話カフェをここで始めてみよう」というアイデアでした。

最初はもちろん、外国人の参加者はいませんでした。

僕が参加者の方に英語を教えたり、参加者同士で英語で話す練習をしたりする、小さな交流の場からのスタートでした。

それでも、少しずつ口コミが広がり、参加者が増え、英語を話したいという人たちが自然と集まるようになっていきました。

嬉しいことに、2年間コツコツと続けた結果、英会話カフェは北九州の中でも指折りのインターナショナルな場所に成長していました。

開催のたびに会場は満席となり、笑い声と英語が飛び交う、活気に満ちた空間がそこにありました。

当時2周年記念パーティー後に書いた記事がこちら。

そんな中、大学卒業が近づくにつれ、ある大きな葛藤が僕の中に芽生えてきました。

このまま英会話カフェの活動を本格的に事業化し、店舗を増やしながら広げていくのか。

それとも、英会話カフェは一度区切りをつけて、会社に就職して“安定”の道を選ぶのか。

正直、すごく迷いました。

でも当時の僕には、人をマネジメントしたり、事業をスケールさせたりした経験も実績もなく、自信もありませんでした。

だからこそ、「挑戦」ではなく「安定」を選び、会社への就職を決断しました。

そのとき就職を決めたのが、オンライン英会話サービスを展開する上場企業「レアジョブ」です。

当時、レアジョブはDMM英会話と並び、オンライン英会話業界でトップを競い合うような時期でした。

僕がレアジョブを選んだ理由は明確でした。

英会話カフェをリアルな場で全国展開するのは難しいけれど、オンラインであれば、それが可能になるのではないか。

英会話カフェのように「楽しみながら学べる場所」を、インターネット上で再現できれば、もっと多くの人に英語を届けられるんじゃないか。

そう考えて、「レアジョブで経験を積んでから、いずれは起業しよう」と、心に決めての就職でした。

しかし、いざレアジョブに就職してみると、想像していた仕事とはまったく異なる現実が待っていました。

レアジョブはオンライン英会話を主力とする企業ですが、

僕が配属されたのは、短期間で英語力を飛躍的に伸ばすことを目指す“英語コーチングプログラム”の部門でした。

対象は、海外出張や海外赴任を目前に控えたビジネスパーソンなど、限られた期間で結果を求められる方々。

英語をただ「楽しむ」ではなく、「成果を出すための英語」に向き合う場でした。

最初の半年は、それでもやりがいを感じながら仕事に取り組んでいました。

受講者の努力をサポートし、その成長を間近で感じるのは、やっぱり嬉しかったです。

でも、半年が過ぎた頃──上司が変わりました。

新しく着任したのは、店舗展開のプロフェッショナルとして名のある方。

ただ、英語学習の経験はまったくない方で、当然ながら英語教育への考え方や価値観は僕と大きく異なっていました。

英語の楽しさや、ことばを通じて人とつながる喜びを大切にしてきた僕にとって、

その上司との考え方の違いは大きく、やがて日々の業務にも違和感を抱くようになり、

「このままでいいのかな。自分がやりたいことって、なんだったっけ?」と、退職を考えるようになっていきました。

そんな時、ふと頭に浮かんだのが、長期休暇を利用してのニュージーランド旅行でした。

実は以前から、ワーキングホリデーに興味はあったものの、踏み出す勇気が持てずにいました。

でも、「とりあえず一度行ってみよう」と思い立ち、思いきって5日間の旅行を決行することにしました。

そしてその旅で、僕は人生で初めて“幸せ”というものを、体全体で感じたのです。

場所は、湖のほとり。

家族連れがベビーカーを押しながら静かに散歩をしていて、風はほんの少しだけ頬をなでるように吹いている。

そんな穏やかな空間の中、僕は一人ベンチに座って読書をしていました。

ふと感じたんです。

「こんな場所で、毎日を過ごせたら、きっと幸せだろうな」って。

そのとき、不思議なことに、

“幸せって香りがするんだな”と感じました。

あの瞬間、たしかに何かが香っていて、それが人生で初めて「あ、今、自分は幸せなんだ」と確信した時間でもありました。

帰国してからは、思い立ったその勢いのまま、すぐに準備に取りかかりました。

会社にも退職の意思を伝え、いよいよ本格的に、ニュージーランドでのワーキングホリデー生活に向けて動き出したのです。

当然、両親からは「あんた、大丈夫なの?」というような目で見られました。

無理もありません。

大学を編入し、ようやく卒業したと思ったら、就職してわずか1年で会社を辞め、今度は海外で働きたいと言い出す──

普通の会社員として人生を歩んできた両親にとって、そんな僕の選択はきっと理解しがたいものだったと思います。

だからこそ、心配をかけてしまったことには申し訳なさを感じつつ、

それでも僕は、「人生は一度きり」だという思いを大切にしています。

誰かが思い描く“正しい人生”ではなく、自分が心から納得できる人生を生きたい。

そう、今では強く思っています。

そして──

ここから先は、僕の2年間のニュージーランド生活、そしてその後の3年間のオーストラリアでの経験の話になります。

本当は今すぐにでも続きを書きたいところなのですが……

ここまで書くだけでも、気がつけば3時間近く経っていました(笑)

なのでこの続きは、また時間ができたときに、改めてゆっくり書こうと思います。

ここまで読んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。

人生は一度きり。

どうか、あなたも後悔のない選択を。